近日,威尼斯官网生命科学学院刘伟杰/刘聪团队以威尼斯官网为第一完成单位在自然指数期刊PNAS上发表题为“Local c-di-GMP signaling, triggered by cross-regulation of cAMP-CRP and c-di-GMP, controls biofilm formation under nutrient limitation”的长篇研究论文,揭示了细菌响应营养信号调控生物被膜的分子机制。威尼斯官网生命科学学院孙地副教授、南京理工大学刘小波教授和北京理工大学张莹教授为共同第一作者,威尼斯官网时蕊、汝昀睿、周徐鸽、陈颖、杨婧等5名研究生以及刘佳文、朱静榕老师参与本项研究,威尼斯官网刘聪副教授与刘伟杰教授为通讯作者。

在自然界中,不同环境的营养状况差异极大,微生物要在营养状态剧烈波动的环境中生存,必然有一套可以快速响应不同环境营养状态的分子机制。肠杆菌不仅可以生活在营养丰富的哺乳动物肠道中,也能在营养贫乏的水体环境中生存。海洋细菌既可生活在富营养化的沿海地区,也可生活在寡营养的远海。因此,快速适应不同营养环境的能力对微生物的生存至关重要。细菌有多种核苷酸类第二信使,是其响应环境信号调节细菌生理过程以适应不断变化的自然环境的重要分子。第二信使cAMP和c-di-GMP是细菌中的全局调控因子,能够响应环境信号调控细菌的多种生理活动。然而,关于cAMP与c-di-GMP交叉调控的研究却极其有限。

生物被膜是微生物粘附于固体表面并分泌大分子胞外基质,将菌体包裹其中而形成的膜状物,是细菌在自然界中常见的群居生存状态。细菌形成生物被膜是菌体响应外界逆境的生存策略,直接影响人类生产生活的各个方面,因此细菌形成生物被膜分子机制的研究一直是微生物领域的研究热点。生物被膜的形成周期包括四个阶段:起始吸附,形成微菌落,生物被膜成熟,生物被膜解散。刘伟杰/刘聪团队前期发表在Nature Communications上的研究发现,cAMP与c-di-GMP通过其受体蛋白CRP与BpfD直接互作交叉调控腐败希瓦氏菌成熟生物被膜的稳定性 (https://www.nature.com/articles/s41467-022-29240-5),但这种交叉调控对前期生物被膜形成阶段的影响未被揭示,本研究在此基础上开展了有针对性的延伸工作。

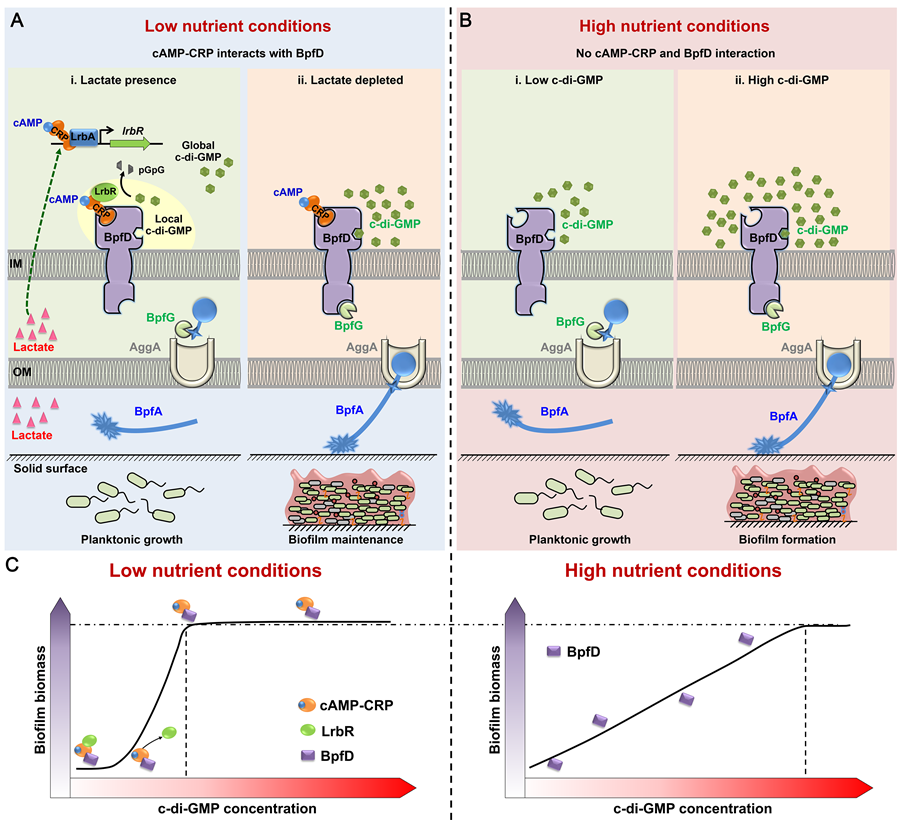

在革兰氏阴性菌中,无论菌体生长在营养丰富环境中还是营养贫乏环境中,c-di-GMP均是调控浮游生长和生物被膜切换的开关分子。但在不同营养环境中,c-di-GMP对生物被膜的调控作用是否存在差异尚不清楚。本研究发现在营养贫乏环境中,cAMP-CRP和c-di-GMP在转录和翻译后水平交叉调控生物被膜的发展。这个调控模型表明,在不同的营养环境中,细菌生物被膜的形成对胞内总c-di-GMP含量的敏感度不同。在营养丰富环境中,菌体需要合成大量的c-di-GMP分子才能维持高水平的生物被膜,这使得菌体更倾向于利用丰富的营养进行浮游生存。而当外界环境中营养贫乏时,菌体通过cAMP-CRP与c-di-GMP的交叉调控,使菌体在胞内c-di-GMP含量有限的情况下快速形成生物被膜,最终维持生存。

cAMP和c-di-GMP不同营养环境下交叉调控生物被膜形成的模式图

cAMP和c-di-GMP不同营养环境下交叉调控生物被膜形成的模式图

第二信使cAMP和c-di-GMP在细菌中普遍存在,腐败希瓦氏菌的cAMP受体蛋白CRP与大肠杆菌和霍乱弧菌的CRP蛋白同源性高达88%。c-di-GMP磷酸二酯酶LrbR含有保守的EAL结构域,c-di-GMP受体蛋白BpfD含有退化的GGDEF和EAL结构域,这两种结构域在细菌中也普遍存在。这说明本研究揭示的调控模型可能在细菌中普遍存在。更重要的是,不同营养环境中生物被膜的调节模型差异的发现为今后针对性地防控不同营养环境中生物被膜的形成提供理论依据。

该研究获得国家自然科学基金,江苏省自然科学基金,国家空间科学与应用基金和徐州市基金等项目的资助。

刘伟杰-刘聪团队教师合照

刘伟杰-刘聪团队教师合照

刘聪,副教授,硕士研究生导师,主要从事细菌形成生物被膜的分子机制研究。主持国家自然科学面上项目和青年基金各1项,江苏省自然科学面上项目1项,在Nature Communications、PNAS、Applied and Environmental Microbiology等期刊上发表SCI论文25篇,获得发明专利授权2项。

刘伟杰,教授,博士生导师,先后入选江苏省“333工程”中青年学术带头人、江苏省“六大人才高峰”高层次人才、江苏省“青蓝工程”优秀青年骨干教师、徐州市“十大青年科技奖”获得者。获得教育部科技进步二等奖和江苏省高校科技成果三等奖。主持国家空间科学与应用项目、国家自然科学面上项目2项、国家自然科学青年基金1项,省部级项目5项、市级项目4项;以第1或通讯作者在Nature Communications、Nature Chemical Biology、Microbiome和PNAS等杂志上发表SCI论文40余篇;以第一专利人获得发明专利授权7项。

论文链接:https://doi.org/10.1073/pnas.2516964122

(一审:钱进,二审:吴向裕,三审:殷子钰)